'22年4月22日 更新

同志社大学新島塾「読書から始まる知の探究」福島フィールドリサーチ2日目

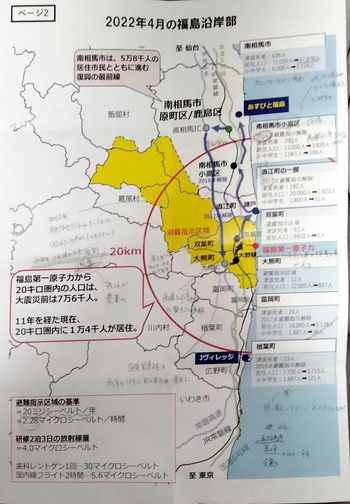

フィールドリサーチ2日目の午前中は、一般社団法人あすびと福島の代表理事・半谷栄寿さんとスタッフの沖沢さんにガイドいただき「3.11からの復興、影と光」を体感しました。バスの車窓から避難指示が解除された浪江町を眺めるとともに、未だに避難指示区域である双葉町、大熊町を塾生自身が歩いてつぶさに観察しました。人間が住まなくなったために水田が原野のようになって時の経過を感じれる一方で、カレンダーが2011年3月のままであったり、一階が崩れた家が残っていたりと、11年前の震災がありのまま残っていました。これは福島第一原子力による放射能による影響で、半谷さんの「水素爆発しなければ、復興できていたかもしれない」という言葉に胸をつかれてしまいました。除染土の中間貯蔵とされている場所から福島第一原子力を眺めたところは、特に胸を苦しませた場所でした。除染土が入った黒い袋(フレコンバッグ)が一面に積み上げられた一角に人が住めなくなった家屋がポツンと残っていました。目に入ってくる電線は福島のためではなく、東京に向かうものでした。半谷さんは「この一帯はおそらく人はもう住めない」とおっしゃっていました。故郷を不条理に奪われ、今目にするのは黒い袋ばかりという悲惨な状況でした。東京電力執行役員であった半谷さんの「私たちに責任がある」という言葉を忘れることはできません。

その一方で希望が感じられる場所もありました。請戸の漁港は再興して複数の真新しい船舶が停泊していました。南相馬市小高区では3日目に話を伺う予定の廣畑さんの小高工房に立ち寄り、和気あいあいとしたコミュニティを見させていただきました。避難解除後の街を体感する街歩きでは、小高区の復興拠点施設 小高交流センターで食事をしたあと、周りにある店舗を回って買い物を楽しみました。誰も住んでいなかった場所が、避難指示解除からの約6年間で笑いの溢れる町に変貌していることに驚きました。

2日目の午後は、午前中に見たものをアウトプットする作業を行い、本フィールドリサーチの現地受け入れ団体であるあすびと福島の方々と交流しました。現地を撮影した「写真にキャプションをつける」という形で各自が短文を書き出し、それらを「動き出した復興」「時間が止まっている現状」「その他」に分けました。議論をしていくなかで、ある風景が復興の兆しに見えている人もいれば、そうでないと見えた人もいるというふうに意見が分かれることが多かったです。そのような議論を重ねて、「復興とは何か」「自然という観点と人間側の観点のどちらで考えればよいのか」「再生可能エネルギーとして太陽光発電をたくさん見たが、それは本当に良いことなのか」といった問いが生まれました。

最後に、塾生たちがあすびと福島の方々の力を借りてドローンを体験して南相馬を鳥瞰した後、星空の下で焚火を囲み石焼き芋をしました。塾生や先生、あすびと福島の方々全員が楽しんだ時間であり、この濃密な時間が3日目のセッションに大きく影響したと思います。

2日目を含め今回のフィールドリサーチで塾生が充実して学ぶことができたのは、あすびと福島の方々のご支援があったからこそです。あすびと福島の皆様に深く感謝申し上げます。

福島フィールドリサーチ 1日目の様子

福島フィールドリサーチ 3日目の様子

(事務局・高等研究教育院事務室)

今回のNEWSは、以下の塾生が作成しました。

新島塾第3期塾生 島村さん(心理学部)

同志社大学新島塾「読書から始まる知の探究」福島フィールドリサーチ2日目

フィールドリサーチ2日目の午前中は、一般社団法人あすびと福島の代表理事・半谷栄寿さんとスタッフの沖沢さんにガイドいただき「3.11からの復興、影と光」を体感しました。バスの車窓から避難指示が解除された浪江町を眺めるとともに、未だに避難指示区域である双葉町、大熊町を塾生自身が歩いてつぶさに観察しました。人間が住まなくなったために水田が原野のようになって時の経過を感じれる一方で、カレンダーが2011年3月のままであったり、一階が崩れた家が残っていたりと、11年前の震災がありのまま残っていました。これは福島第一原子力による放射能による影響で、半谷さんの「水素爆発しなければ、復興できていたかもしれない」という言葉に胸をつかれてしまいました。除染土の中間貯蔵とされている場所から福島第一原子力を眺めたところは、特に胸を苦しませた場所でした。除染土が入った黒い袋(フレコンバッグ)が一面に積み上げられた一角に人が住めなくなった家屋がポツンと残っていました。目に入ってくる電線は福島のためではなく、東京に向かうものでした。半谷さんは「この一帯はおそらく人はもう住めない」とおっしゃっていました。故郷を不条理に奪われ、今目にするのは黒い袋ばかりという悲惨な状況でした。東京電力執行役員であった半谷さんの「私たちに責任がある」という言葉を忘れることはできません。

その一方で希望が感じられる場所もありました。請戸の漁港は再興して複数の真新しい船舶が停泊していました。南相馬市小高区では3日目に話を伺う予定の廣畑さんの小高工房に立ち寄り、和気あいあいとしたコミュニティを見させていただきました。避難解除後の街を体感する街歩きでは、小高区の復興拠点施設 小高交流センターで食事をしたあと、周りにある店舗を回って買い物を楽しみました。誰も住んでいなかった場所が、避難指示解除からの約6年間で笑いの溢れる町に変貌していることに驚きました。

2日目の午後は、午前中に見たものをアウトプットする作業を行い、本フィールドリサーチの現地受け入れ団体であるあすびと福島の方々と交流しました。現地を撮影した「写真にキャプションをつける」という形で各自が短文を書き出し、それらを「動き出した復興」「時間が止まっている現状」「その他」に分けました。議論をしていくなかで、ある風景が復興の兆しに見えている人もいれば、そうでないと見えた人もいるというふうに意見が分かれることが多かったです。そのような議論を重ねて、「復興とは何か」「自然という観点と人間側の観点のどちらで考えればよいのか」「再生可能エネルギーとして太陽光発電をたくさん見たが、それは本当に良いことなのか」といった問いが生まれました。

最後に、塾生たちがあすびと福島の方々の力を借りてドローンを体験して南相馬を鳥瞰した後、星空の下で焚火を囲み石焼き芋をしました。塾生や先生、あすびと福島の方々全員が楽しんだ時間であり、この濃密な時間が3日目のセッションに大きく影響したと思います。

2日目を含め今回のフィールドリサーチで塾生が充実して学ぶことができたのは、あすびと福島の方々のご支援があったからこそです。あすびと福島の皆様に深く感謝申し上げます。

福島フィールドリサーチ 1日目の様子

福島フィールドリサーチ 3日目の様子

(事務局・高等研究教育院事務室)

今回のNEWSは、以下の塾生が作成しました。

新島塾第3期塾生 島村さん(心理学部)