ALL DOSHISHA 教育推進プログラム

2018年度 採択プログラム

|

ALL DOSHISHA論理的思考教育プログラム 産官学連携を中核としたキャリア形成プログラムの策定 安全・安心のための課題解決力をもった良心を手腕とする高度技術系職業人養成プログラム グローバルマインド養成を目的とした日本人学生と外国人留学生との共修プログラム ALL DOSHISHA サイエンスコミュニケーター養成プログラム |

ALL DOSHISHA サイエンスコミュニケーター養成プログラム

事業者(学部・研究科)

生命医科学部

- サイエンスコミュニケーター養成副専攻紹介動画:

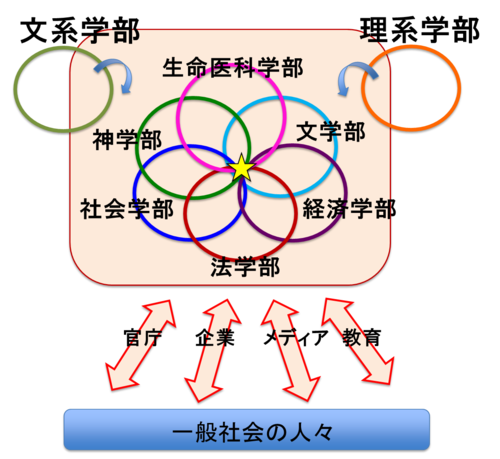

概念図

●現行サイエンスコミュニケーター養成副専攻

↓

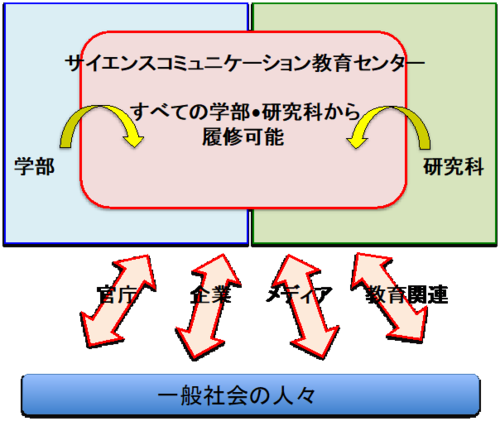

◎学部・研究科を横断して運営を担う機能を持った組織の設置

↓

◎ サイエンスコミュニケーション学問分野の創設

概要

急速な科学技術の発展に伴って、一般社会では複雑な科学技術、たとえば原発、地震対策、遺伝子組換え食品、感染症等へどう対応していいかわからない状態が続いている。このような時代に必要なのは、正確に科学技術を理解して、科学的根拠に基づいて自分で判断する能力、いわゆる科学リテラシーが重要になる。科学リテラシーを持たない人々が増えることによる経済的損失も大きく、社会の隅々にまで科学リテラシーをゆきわたらせることが、少子化が進む我が国の将来を左右するといっても過言ではない。

生命医科学部では、2016年に学部生を対象に、文理を横断するサイエンスコミュニケーター養成副専攻を関西で初めて立ち上げた。最初は生命医科学部と経済学部の2学部で開始したが、2017年度にはこれらに加えて社会学部、2018年度に文学部、2019年度に法学部、2023年度には神学部が参画することになり、6学部体制になる。

本プログラムでは、「志」と「意欲」のある文理両分野の学生を受け入れ、専門に特化せず、異分野からとらえた科学をどう一般に伝えるかということを考えさせる授業を行っている。理解力と行動力を兼ね備えたリーダーシップを発揮できる学生を養成する教育プログラムを展開する。

全体像・達成目標

当該プログラムが目指す人材

サイエンスコミュニケーター養成副専攻は、主に学部2、3年次生を対象にした「意欲ある学生のための少人数制教育」を軸としている。そのため、選抜により履修生を決定し、その履修生のみに授業を開講している。履修者数は、2016年度は37名(生命医科31名、経済6名)、2017年度は42名(生命医科32名、経済3名、社会7名)、2018年度は45名(生命医科40名、文5名)、2019年度は47名(生命医科35名、経済2名、社会4名、文6名)、2020年度は47名(生命医科31名、経済3名、社会4名、文8名、法1名)、2021年度は49名(生命医科40名、経済2名、文4名、法3名)、2022年度は59名(生命医科45名、経済7名、社会1名、文4名、法2名)となっている。

文理融合の副専攻のため、科学技術の理解だけが目的ではない。履修生は、生命医科学部が提供できる生命科学、情報科学だけではなく、科学の持つ不合理性、科学技術倫理について学ぶ。理系学生については、今日の多様な科学分野を俯瞰できる能力、文系学部からの学生には、十分なサイエンスコミュニケーション能力の養成を目指す。一般の人は何がわからなくて不安を募らせているのか、今問題になっている科学技術はマスコミによって十分な解説がなされているかなど、科学技術と社会をつなぐ人材を養成する。

履修生には、科学を受容する能力だけではなく、行動力を求めている。副専攻では、毎年夏期休暇期間に、企業や病院を訪問するビジネスワークショップ、メディカルワークショップを実施しており、社会に出て科学技術がどのように使われているかを知ることで座学ではわからない世界を経験させている。秋学期に発表会を実施し、訪問先ごとに準備、発表を行うことで他学部の学生との共同作業を経験する。また、インタビューによる研究者紹介冊子の作成、世界学生環境サミットの開催など、実践的な力の養成にも力を入れている。2020年度からは、文科省科学技術人材育成費補助金事業として採択された「未知型探索ビジネスワークショップパッケージ」2科目を追加し、より実社会課題の解決の提案を実際に行えるような能力を育成している。2023年度には、大学院科目を春学期に集中講義1科目と秋学期に3科目開設し、大学院への拡張を図る。

学部間教育プログラムとして行っていること

- 主に5、6講時に科目を開講しており、また、履修者の講義出席は両校地に渡るため、遠隔授業が必須である。現在、多くの学部の協力の下、京田辺・情報メディア館JM401と今出川・志高館ラーニングスタジオ(SKLS)を結んで授業が行われている。

- 運営連絡会に代わり、2019年度よりサイエンスコミュニケーター養成副専攻委員会が発足した。本委員会は、高等研究教育院所長、PBL推進支援センター長、サイエンスコミュニケーター養成副専攻の科目担当者をはじめ、参画学部の教員から構成され、報告、点検、意見交換などを行っている。

プログラムの達成目標

企業、官庁、メディア、教育分野などで、文理の架け橋的役割を果して即戦力となるような、これまでにない人物を育てることである。科学と社会を繋ぐことができる人物を、広く社会に浸透させて裾野を広げつつ、注目を集める(特に若い世代のあこがれの対象になるような)人物を育て上げることにより、日本全国における同志社大学の存在感をより顕在化させることを目標としている。

もう1つの大きな目標は、本プログラムが将来ALL DOSHISHAの後期教養プログラムの核となることである。1、2年生の前期教養ではなく、専門を学びながら学ぶ教養も重要である。本格的な専門教育に入ってから「専門家としての倫理」教育を大学院にまで拡張し、深い専門性と広い視野をもつリーダー養成を目指す。

本教育プログラムを安定的に運用するために、全学レベルのサイエンスコミュニケーション教育センターを設置する、もしくは主幹学部研究科に人員を配置する必要がある。ここで実績を積み上げた後、最終的にはサイエンスコミュニケーションという新しい学問分野を創出する。