トピックス

【新島塾】「読書から始まる知の探究」垣見先生セッション_第4回活動

6月25日(水)の5,6講時に垣見先生による「読書から始まる知の探究」の第4回学習が行われました。

11月に予定されている実地研修の場所を決めるために、旅程案をグループごとに考えてくることが課題として出されていました。 5限の時間を使って、順番に発表しました。

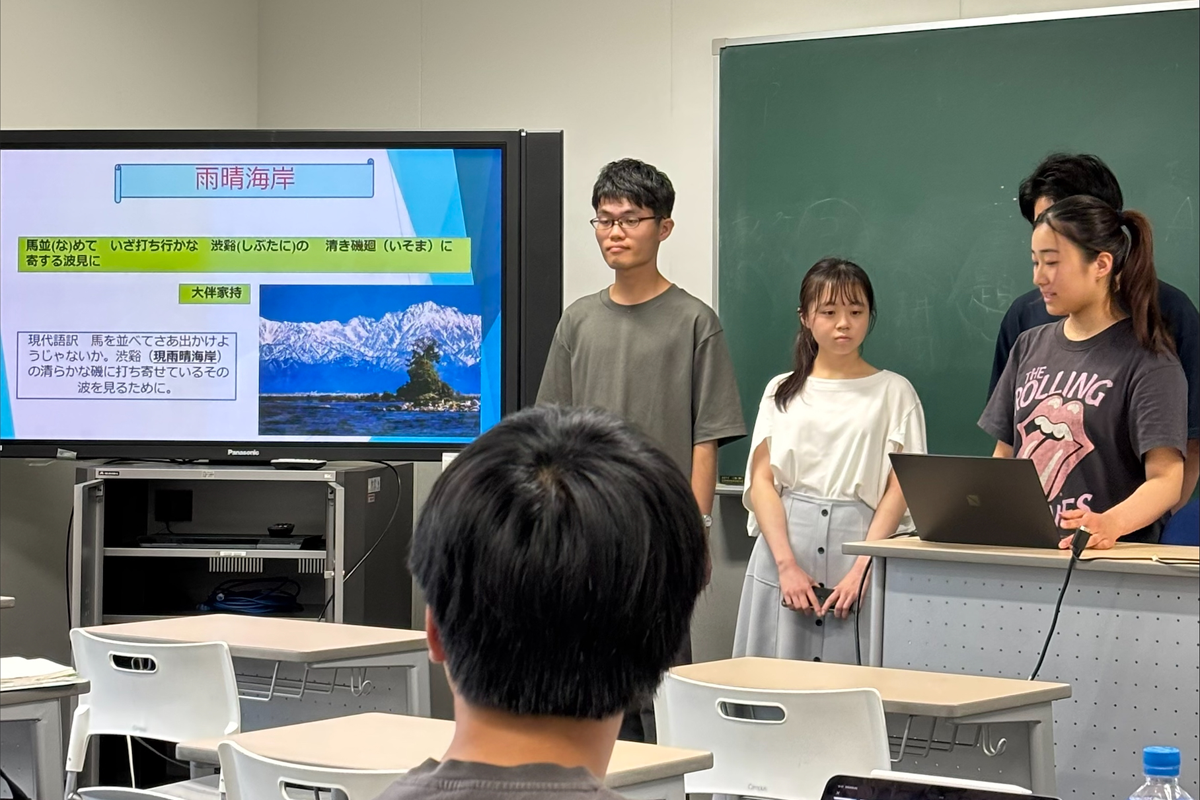

A班は、万葉歌人の大伴家持にゆかりのある雨晴海岸を目玉として、富山県高岡市について発表していました。

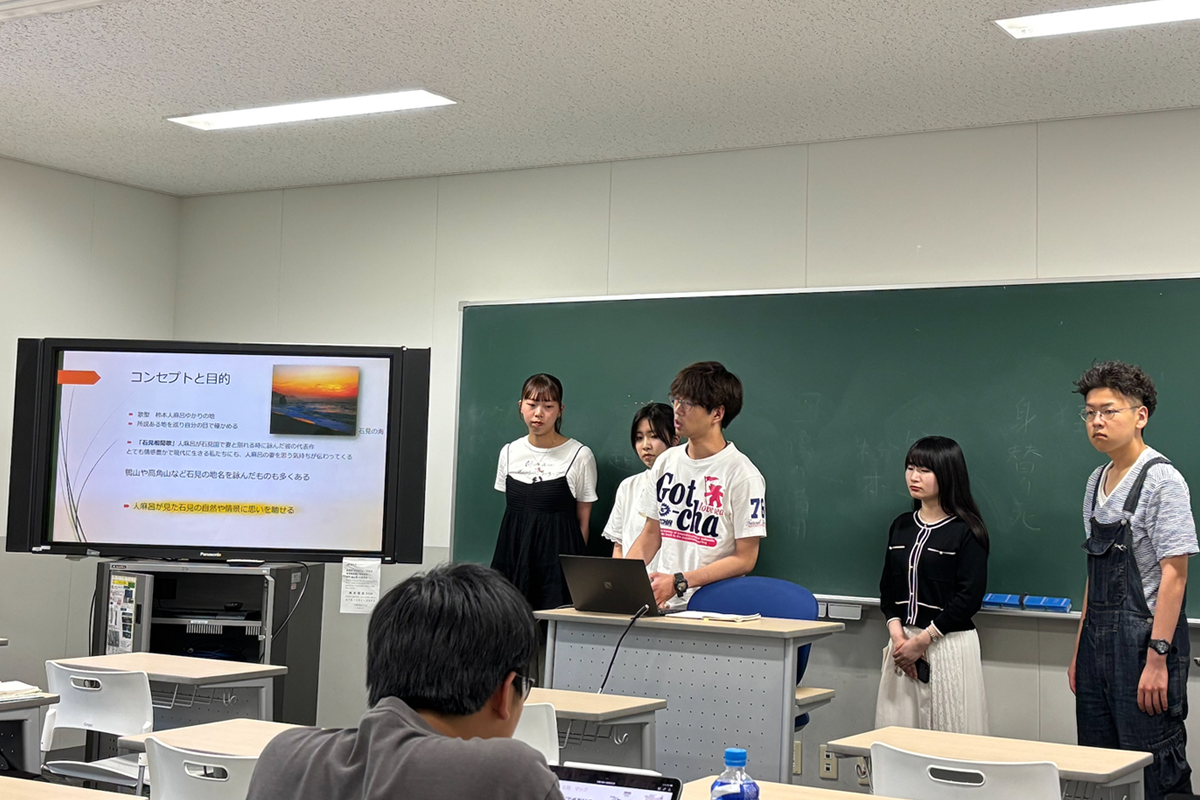

B班では、柿本人麻呂が詠んだ歌の多い島根県西部を扱っていました。

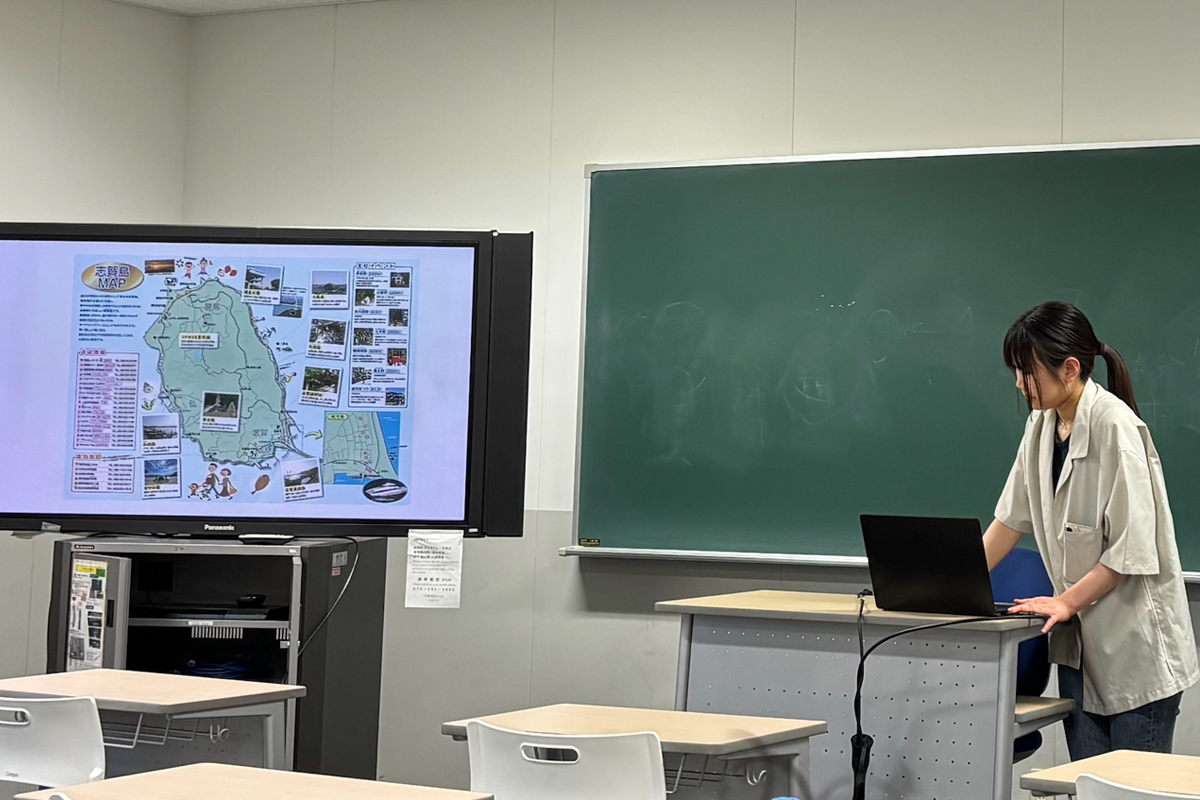

C班は、福岡県と山口県の万葉集ゆかりの地を周ることを発表していました。

D班では、福岡県の宗像大社や大宰府と佐賀県唐津市に行くという旅程を発表しました。

発表を終えた後に垣見先生は、「万葉集の和歌には『大和言葉』が使われているため、漢字を音読みを用いることはほぼない。」ということを話されていました。

どのグループも構成や資料が工夫されていて、私自身新しい発見の連続でした。人前で発表するにはきちんと理解する必要があるため、万葉集に関連する土地を調べていく過程で、ただ情報を得るだけではない主体性を持った学びができたと感じています。発表の後には、どの旅程案をもとに実地研修を行うのかを決めるため、話し合いと多数決を行いました。各班の案にはそれぞれ魅力があり、どれも工夫が凝らされていて選ぶのは難しかったですが、最終的にC班の福岡県と山口県の万葉集ゆかりの地を巡る旅程が選ばれました。

この案では、大伴旅人や山上憶良など万葉の有名歌人たちが訪れた大宰府や、日本神話に登場する日本最古の神社の一つである宗像大社などの歴史的な名所を訪れます。加えて、山口県に点在する万葉歌碑や自然豊かな風景を実際に訪れることで、歌に詠まれた情景や言葉の背景を深く体感することができます。また、地域をまたいだ広がりのある旅程で、万葉の時代における人々の移動や文化のつながりについても考える機会が得られます。

今回のトピックスは、以下の塾生が作成しました。

新島塾第7期塾生 樽谷さん(社会学部)

新島塾第7期塾生 前野さん(政策学部)

| 関連情報 |

VISION2025 新島塾特設サイト 新島塾の詳細はこちらからご覧ください。 |

|---|

| お問い合わせ |

高等研究教育院事務室 TEL:075-251-3259

|

|---|